في إحدى قرى مدينة السماوة جنوب العراق، تقف أم أحمد، أم لثلاثة أطفال، قرب خزان مياه شبه فارغ تحاول تقسيم ما تبقى منه بين الشرب والغسيل وريّ مزرعتها الصغيرة التي تزرع فيها الطماطم والباذنجان. تقول إنها تحتاج لريّها يوميًا لكن المياه لا تكفي، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى جفاف الثمار قبل نضوجها. ولا يقتصر الأمر على المحصول، بل تضطر أحيانًا للاستغناء عن وجبات غذائية لأطفالها كانت تعتمد على ما تجنيه من مزرعتها.

في المقابل، وفي العاصمة بغداد، تقام حفلات زفاف ومناسبات اجتماعية تقدم فيها كميات ضخمة من الطعام تفوق الحاجة بكثير، لينتهي جزء كبير منها في سلال المهملات. هذا المشهد يتكرر يوميًا، وهو صورة من صور الهدر الغذائي المرتبط بالعادات الاجتماعية، الذي يترافق مع هدر للمياه في بلد يعاني من أزمة مائية خانقة.

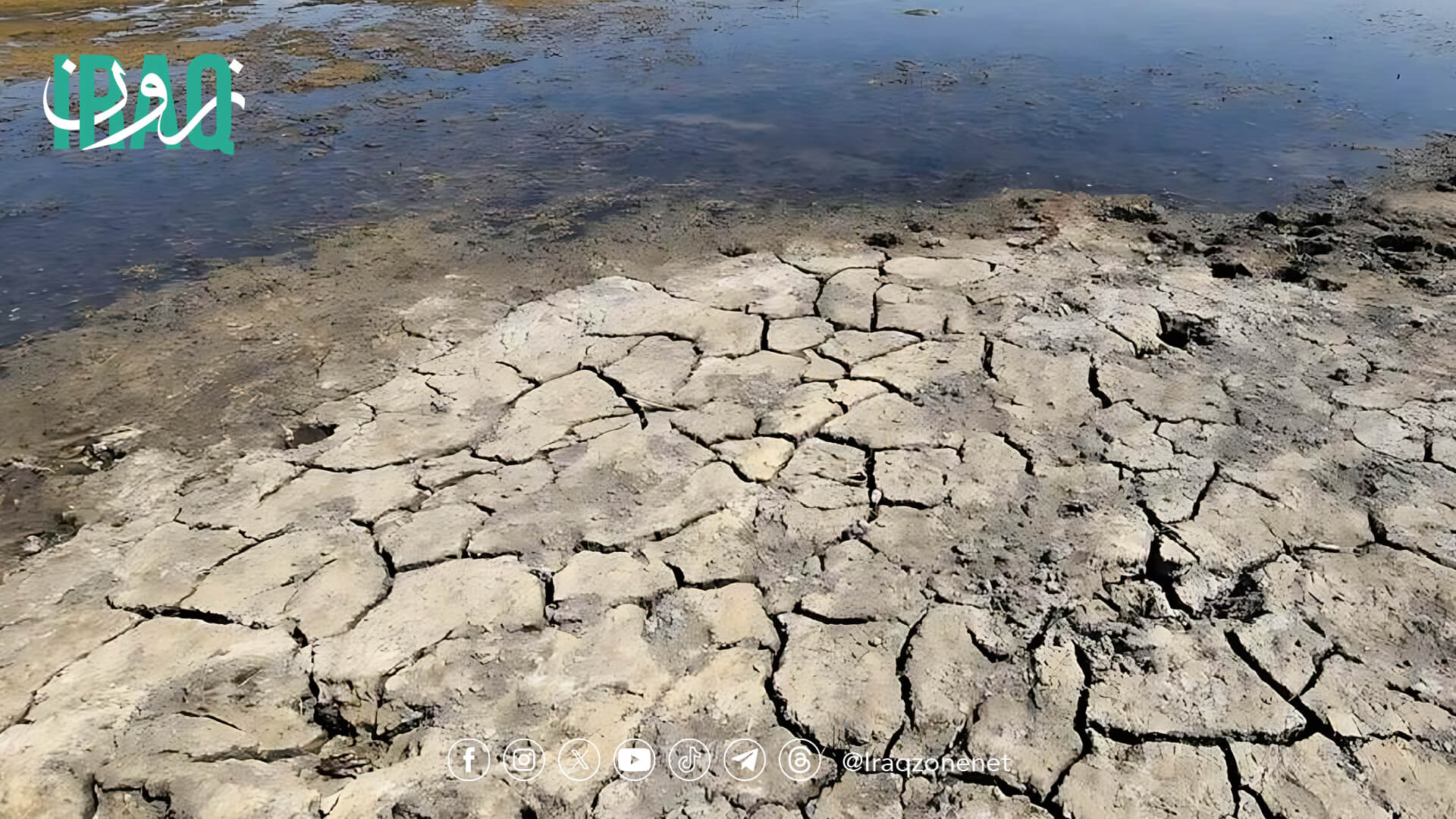

الهدر لا يظهر فقط في المناسبات، بل هو حاضر في الحياة اليومية حيث يُشترى أكثر مما يُستهلك، وسط غياب ثقافة إعادة التدوير أو حفظ الطعام. وتشير التقديرات إلى أن العراق يهدر أكثر من 20 ألف طن من الطعام يوميًا، أي ما يعادل 120 كجم للفرد، في وقتٍ تراجعت فيه الموارد المائية إلى أقل من 20 مليار متر مكعب مقابل حاجة سنوية تقارب 48 مليارًا. أما الأردن، فلا يتجاوز نصيب الفرد فيه 100 متر مكعب من المياه سنويًا، أي خمس الحد الأدنى اللازم للاستدامة، بينما يُهدر فيه أكثر من مليون طن من الطعام سنويًا بمعدل 101 كجم للفرد.

وفي كلا البلدين، يُستهلك أكثر من 80٪ من المياه في الزراعة، أي في إنتاج غذاء يذهب جزء كبير منه إلى القمامة بسبب العادات الاجتماعية، مثل الإصرار على إعداد كميات تفوق الحاجة بدافع الكرم أو تجنب “العيب”. ويزداد الهدر في شهر رمضان حيث ترتفع نسبه إلى نحو الثلثين في بعض البلدان، نتيجة ضعف الوعي وغياب التخطيط المسبق.

ولا يقتصر الأمر على المنازل، بل يمتد إلى الأسواق والمزارع. ففي العراق يتلف ما يقارب 30٪ من المحاصيل بعد الحصاد بسبب غياب شبكات التبريد والتخزين وضعف النقل، وهي مشكلة مشابهة في الأردن حيث يُفقد 22٪ من الخضار والفواكه في مراحل التعبئة والنقل. وفي الحقول نفسها، يترك المزارعون أحيانًا محاصيلهم دون جنيها لعدم وجود سوق تصريف أو لأن سعرها لا يغطي كلفة الحصاد.

وراء كل ثمرة تُرمى، أو رغيف خبز يُنسى حتى يتعفن، تختبئ مئات اللترات من المياه التي استُنزفت لإنتاجه. ففي العراق مثلًا، تُستخدم أكثر من 90٪ من موارده المائية في الزراعة، ليُهدر ثلثها أو أكثر قبل أن يصل إلى مائدة المواطن. وفي الأردن، الذي يُعد من أفقر دول العالم مائيًا، يُستهلك معظم موارده الشحيحة في زراعة جزء كبير منه ينتهي مهدرًا.

إلى جانب هذه الصورة القاتمة، برزت مبادرات فردية وجماعية في العراق والأردن للحد من الظاهرة. في نينوى، حوّل شباب فائض الطماطم إلى منتجات غذائية مجففة لدعم المزارعين. وفي الموصل، أُطلقت مبادرة لتحويل النفايات العضوية إلى سماد يساعد في استعادة خصوبة التربة. أما في الأردن، فقد ظهرت مشاريع مثل “نعمة” و”خيرات” لجمع فائض الطعام من الفنادق والمطاعم وتوزيعه على المحتاجين، إضافة إلى ثلاجات مجتمعية تحفظ فائض الطعام وتعيد توزيعه خلال ساعات، فضلاً عن مبادرات لاستخدام بقايا الخبز كعلف للماشية.

كما أطلقت برامج للتوعية تهدف إلى تعديل أنماط الاستهلاك وتغيير السلوك الاجتماعي، إلى جانب مبادرات رسمية لتحويل مخلفات الأسواق إلى سماد يُستخدم في الزراعة الحضرية.

الهدر الغذائي في العراق والأردن ليس مجرد فائض طعام، بل نزيف غير مرئي للمياه والطاقة والموارد. إنه أزمة بيئية واقتصادية واجتماعية تتفاقم في ظل شح المياه، وتكشف عن فجوة في الوعي وثقافة الاستهلاك. وبينما تزداد التحديات، تبقى الحلول ممكنة عبر تعزيز الوعي، ودعم المبادرات المجتمعية، وتطوير البنية التحتية، وربط الأمن الغذائي بالأمن المائي.

المصدر: Iraq Zone | عراق زون